Contexte géologique

Risques naturels

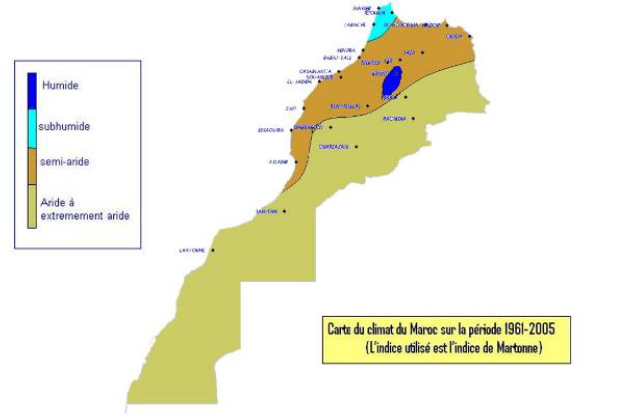

Le Maroc est un pays de la zone subtropicale du Nord-Ouest africain. Comme il couvre plusieurs parallèles, la variabilité spatiale et temporelle y sont significatives. En effet, le climat marocain varie selon quatre régions principales, soient la région côtière, les hauts plateaux, les chaînes de montagnes (Rif à l’Atlas) puis le désert du Sahara. Il est caractérisé comme étant méditerranéen au Nord, océanique à l’Ouest, continental à l’intérieur des terres et saharien au Sud (Marocmétéo, 2005). La Figure 1 montre l’étendue des zones arides, semiarides, subhumides et humides dans l’ensemble du pays.

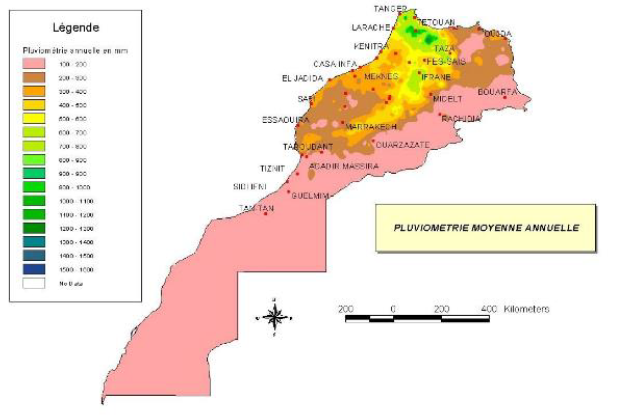

Comme il y a divers climats, plusieurs types de risques météorologiques sont possibles, et ce, pour les quatre saisons. La Figure 2 montre d’ailleurs que les régions recevant le moins d’averses se trouvent plus au Sud, ou encore dans les terres, à l’Est. Par ailleurs, le territoire au Nord est celui dont les quantités de pluie sont les plus significatives et celui à l’Ouest est exposé aux intempéries de l’océan Atlantique (Marocmétéo, 2005).

Pour les régions côtières de l’ouest du pays, les températures sont relativement douces. Cependant, c’est en janvier que les régions côtières reçoivent les quantités de pluie annuelles les plus élevées. Évidemment, les régions bordant l’océan plus nordique reçoivent plus de pluie contrairement au Sud (Marocmétéo, 2005).

Concernant les hauts plateaux et les montagnes du Rif à l’Atlas, l’hiver est plutôt froid et très humide. C’est d’ailleurs pendant cette saison que les réserves d’eau nécessaires à l’irrigation sont accumulées pour les saisons suivantes (Marocmétéo, 2005).

Concernant les régions désertiques du Sahara, l’hiver est la saison pendant laquelle les différences de températures sont les plus élevées. Il est possible, mais rare, qu’un orage violent se forme dans les régions désertiques pendant l’hiver (Marocmétéo, 2005).

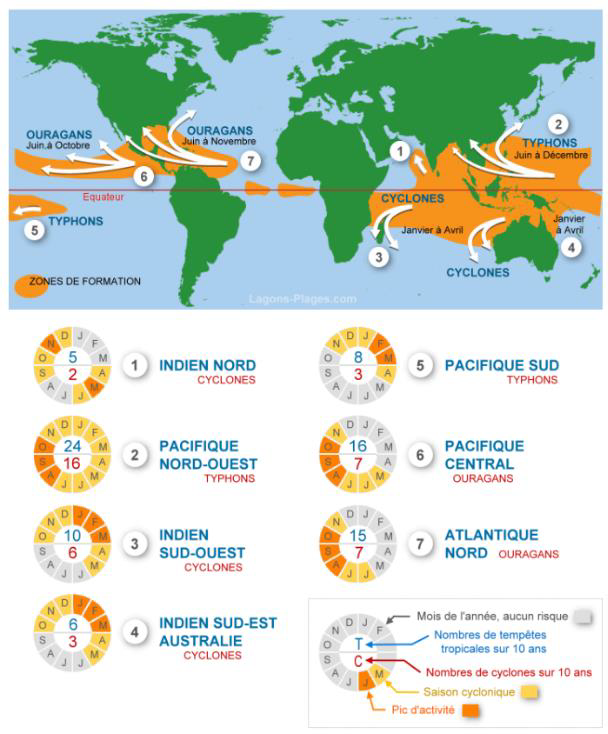

En étant un pays côtier, le Maroc est sujet à faire face aux intempéries de l’océan comme les dépressions tropicales, les tempêtes tropicales ou les ouragans. Heureusement, il est très rare que ce type d’événements météorologiques se produise puisque la grande majorité des ouragans se rendent jusqu’aux Caraïbes et en Amérique (Lagons-plages, 2005). Quelques cas très rares frappent le sud de l’Europe et ratent le Maroc de près, comme par exemple l’ouragan Leslie en 2018. D’ailleurs, tous les ouragans dans l’océan Atlantique se produisent entre juin et novembre (Figure 3) (Lagonsplages, 2005).

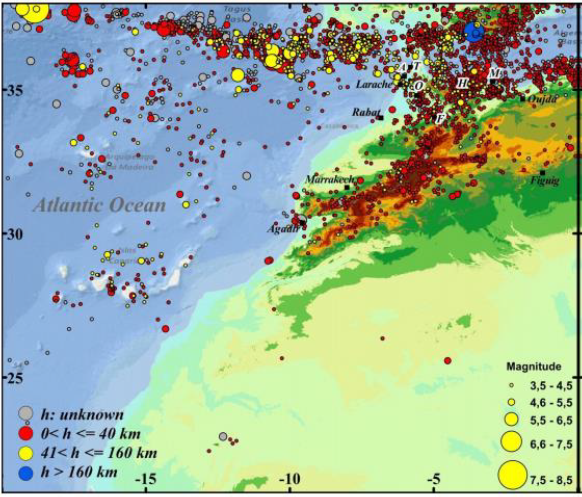

Le Maroc est localisé au sud de la limite entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne. À cet endroit, la convergence entre les deux plaques se produit au taux de 0,4 cm/an. Les épisodes sismiques sont concentrés sur trois domaines du territoire marocain. Le premier est le domaine atlasique où l’activité sismique est principalement localisée dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas central. Cette sismicité est due en grande partie à la présence d’un réseau complexe de failles tectoniquement actives. Le second est le domaine bético-rifain qui représente la région du nord du Maroc. L’activité sismique y est intense et est directement liée au rapprochement et à la collision entre les plaques tectoniques. Le troisième est le domaine atlantique qui représente la limite entre les deux plaques tectoniques. Celui-ci est caractérisé par des séismes océaniques de forte magnitude pouvant dépasser 7 sur l’échelle de Richter (Figure 1). Ces séismes ont tendance à affecter à la fois l’Afrique et l’Europe (Cherkaoui, 2008).

Malgré sa position géographique, le Maroc n’est pas considéré comme ayant un risque sismique très élevé. Toutefois, il n’est pas non plus à l’abri de tremblements de terre catastrophiques. En effet, dans l’histoire du Maroc, plusieurs tremblements de terre de fortes envergures ont été ressentis. Certains sont même documentés depuis l’époque romaine. Ces tremblements de terre ont causé la destruction de plusieurs milliers de bâtiments et la mort de plusieurs milliers d’habitants (Cherkaoui et al., 2003). L’un des plus meurtriers de l’histoire récente est celui d’Agadir en 1960. Malgré sa magnitude modérée, 5,9 sur l’échelle de Richter, le tremblement de terre a causé la mort de près de 12 000 personnes. Il a causé la destruction de plus de 75% des bâtiments de la ville et certains quartiers y ont même été complètement anéantis (Cherkaoui et al., 2008). Le 25 janvier 2016, la province d’Al Hoceima a été la cible d’un séisme d’une magnitude de 6,3. Par la suite, 864 répliques sismiques dispersées sur environ six jours ont été ressenties dans la région (Berrahou, 2016). Malgré tout, ce séisme a eu peu de répercussions puisqu’aucune victime et peu de dommages matériels ont été recensés (LeMonde, 2016).

Puisque près de 50% des frontières marocaines sont côtières, les séismes peuvent aussi engendrer d’autres catastrophes. En effet, les tremblements de terre en mer peuvent parfois être la cause de raz-de-marée (tsunamis) pouvant être encore plus dévastateurs.

Le Maroc ne possède aucun volcan actif et les risques volcaniques y sont, pour le moment, nuls. Dans le Moyen Atlas, on peut toutefois noter la présence de structures d’anciens volcans provenant d’un volcanisme plutôt récent, soit entre 1,6 et 0,5 Ma (Michard et al, 2011). Ces évidences géologiques peuvent maintenant servir à des fins pédagogiques ou même à des fins touristiques (Aâtika et al., 2017).

Les tsunamis sont caractérisés par une série d’ondes se propageant dans un milieu aquatique. Ces ondes sont généralement causées par un séisme, un glissement de terrain sous-marin ou par une explosion volcanique. En milieu peu profond (ex. rivage), elles se transforment en vagues destructives de très grande hauteur.

Au Maroc, l'aléa relatif aux tsunamis est considéré comme étant faible, mais à forte gravité en raison de l’importance du littoral qui atteint près de 3 700 km de longueur. La majorité des installations industrielles ainsi que plus de 50 % de la population se retrouvent en bordure de la zone côtière (Mellas et al., 2012).

Tel que présenté à la section Risques sismiques, le Maroc se trouve dans un domaine de collision tectonique qui génère une forte activité sismique tsunamigène. La zone transformante dextre des Açores-Gibraltar (golfe de Cadix) est à l'origine de grands séismes historiques et la zone sismique Alboran-Bétiques (à l'est du détroit de Gibraltar), a été la source d'une dizaine de séismes tsunamigènes d'amplitude plus ou moins importante. Un autre élément déclencheur potentiel est évoqué par certains auteurs. Il s'agit du volcan Cumbre Vieja, situé sur l'île de Palma aux Canaries, dont une grosse éruption pourrait provoquer un glissement de flanc induisant un tsunami de grande amplitude. Ce dernier atteindrait les côtes marocaines en 1h30 (Ward et al., 2001).

Les mouvements de terrain sont principalement caractérisés par des instabilités mécaniques dans les sols. Plusieurs facteurs peuvent favoriser évènements, tels que des pentes d’inclinaison trop abrupte, les propriétés physiques et chimiques des sols, les précipitations intenses, le contexte hydrogéologique du secteur, des phénomènes sismiques et même des activités anthropiques. Les écroulements et les chutes de blocs sont des phénomènes rapides et brutaux caractérisés par des instabilités mécaniques dans les roches rigides et fracturées. La chute de roches dépend principalement du type de roc (types de minéraux qui la composent) et de sa géologie structurale (fracturation, friabilité) (Jaeger, Cook, & Zimmerman, 2011).

Au Maroc, plusieurs phénomènes de mouvements de terrain et d’éboulements rocheux ont été enregistrés au cours des dernières années. Ces évènements ont majoritairement été recensés dans le Rif et dans le Moyen Atlas (SEMEMEEE, 2008). Plusieurs facteurs contribuent à l’instabilité des pentes dans ces deux secteurs tels que des structures complexes, le relief accidenté, la sensibilité des matériaux ainsi que les fortes précipitations parfois concentrées dans des courtes périodes de temps (Abdellatif, 1997). La morphologie du terrain est caractérisée par de fortes pentes de hautes altitudes et les précipitations annuelles varient entre 700 mm en basse altitude et plus de 1 000 mm sur les crêtes (Mastere, 2012). De plus, le Rif est caractérisé par des alternances de matériaux de différents comportements mécaniques, notamment engendrés par la convergence des deux plaques continentales Afrique-Europe se rapprochant l’une de l’autre (Mastere, 2012). En effet, ces conditions fragilisent les différentes unités géologiques par la réactivation ou l’intensification des fractures, ce qui favorise le potentiel de mouvements de terrain (sol ou roc) dans ce secteur (Mastere, 2012).